Анатолий Федорович Добрынин — один из великих дипломатов ХХ века.

Анатолий Добрынин — дипломатическая биография

- Анатолий Добрынин родился 16 ноября 1919, умер 6 апреля 2010 года.

- Чрезвычайный и полномочный посол СССР в США с 4 января 1962 по 19 мая 1986 год.

Анатолий Добрынин советский посол во время 6-ти президентов США.

- Добрынин начал свою дипломатическую карьеру в США при президенте Джоне Кеннеди, и далее были — Линдон Б. Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Р. Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган.

Добрынин (слева) с президентом Кеннеди в марте 1962 года

- Опыт кубинских событий задал основное направление четвертьвековой дипломатической деятельности Анатолия Добрынина на посту посла в США.

Анатолий Федорович прибыл в Вашингтон в начале 1962 года, когда президентом был Джон Кеннеди.

- В дальнейшем в статье повествование ведётся по воспоминаниям Добрынина, изложенным в мемуарах — Сугубо доверительно.

Напутствия Громыко и Хрущева перед отъездом в Вашингтон

- Накануне отъезда Анатолий Добрынин зашел к Громыко для получения инструкций. Он тепло попрощался и сказал, что никаких особых наказов не собирается мне давать.

- Побывал Анатолий Добрынин перед отъездом, конечно, и у Хрущева. Его наказ был энергичен: твердо защищать и продвигать интересы Советского Союза и „не поддаваться на провокации».

Анатолий Добрынин услышал совет: „Не задираться без нужды».

- Он прямо сказал, что война с США недопустима и что я всегда должен исходить из этого. Это — главное.

- Возможно, у Хрущева уже были планы размещения советских ракет на Кубе. Но он ни словом не обмолвился об этом в беседе со мной.

Анатолий Добрынин прибыл в Вашингтон

15 марта 1962 года я, Добрынин Анатолий Фёдорович, прибыл в Вашингтон в качестве советского посла.

- Перед вручением верительных грамот президенту Кеннеди меня принял госсекретарь Раск.

- Встреча носила неформальный характер. Он сказал, что рад возобновить знакомство со мной.

- Мы с ним встречались ранее в Нью-Йорке, когда я работал заместителем Генсекретаря ООН, а он был директором Фонда Рокфеллера.

Верительные грамоты Анатолий Добрынин вручил президенту Кеннеди 31 марта 1962 года.

- Когда я приехал к Белому дому, меня встретил заведующий протокольным отделом и прямо провел мимо стоявших у входа двух морских пехотинцев в кабинет президента.

- Президент уже был там. Держался он просто, дружественно. Никаких официальных церемоний вручения верительных грамот.

- Было все обыденно: он взял у меня грамоты, сказал, что уже читал их (копии грамот были, как принято, заранее переданы в госдепартамент) и сразу перешел к разговору.

За чашкой кофе — без переводчиков один на один

- Затем за чашкой кофе начался разговор один на один.

- Должен сказать, что я нарушил давнюю традицию советских послов в Вашингтоне, придя на беседу без переводчиков и без советников.

- Эта традиция объяснялась двумя причинами: во-первых, большинство наших послов в тот период не умело свободно говорить по-английски.

- Во-вторых, во времена Сталина считалось, что с иностранцами лучше говорить „при свидетелях».

- Я не был связан этими обстоятельствами.

- Главное же, беседа без „записывающего» сотрудника всегда носит более неофициальный, свободный характер.

- Именно такая практика бесед у меня установилась с большинством высших официальных лиц администрации США.

- Конечно, меня выручала хорошая память, позволявшая почти стенографически записывать позже, уже в посольстве, содержание бесед.

- Не было ни одного случая в моей длительной практике, когда бы оспаривалась впоследствии точность изложения мною позиций американской стороны.

В начале разговора я передал президенту привет и добрые пожелания от Хрущева. Он ответил тем же.

Айвазовский в Белом доме

- В конце встречи президент провел меня по кабинетам.

- Среди картин в Белом доме неожиданно встретились два небольших полотна известного российского мариниста Айвазовского с весьма редкой для него „земной тематикой»: „Зима в Санкт-Петербурге».

- Обе картины были отданы в Белый дом на некоторое время из частной коллекции.

Открытые каналы для диалога

Важной особенностью президента Кеннеди было и то, что он все время как бы оставлял открытыми каналы для диалога между двумя правительствами, даже в периоды резкого ухудшения наших отношений.

- Это сыграло впоследствии большую роль при урегулировании кубинского кризиса и установлении прямой „горячей связи» между высшим руководством обеих стран.

Анатолий Добрынин с госсекретарем Раском

- Тем временем в наших отношениях по-прежнему доминировали германский и берлинский вопросы.

- Я постоянно обсуждал их с госсекретарем Раском.

- Раск ввел в практику раз в две-три недели встречаться со мной вдвоем в субботу в сугубо неофициальной обстановке, „сняв галстуки и за стаканом виски» для непринужденного обсуждения любых вопросов.

- Встречи были и в госдепартаменте, у него дома, на яхте или у меня дома.

- Они были очень полезными для лучшего понимания позиций сторон по разным вопросам.

Летом и осенью 1962 года обстановка в Карибском бассейне обострилась.

На Кубе в апреле 1961 года США продолжали оказывать всесторонний нажим на Кубу.

В январе 1962 года они добились исключения Кубы из Организации американских государств и прибегли к экономической блокаде.

- Летом и осенью 1962 года обстановка в Карибском бассейне еще более обострилась.

- К берегам Кубы направлялись американские корабли, в воздухе в этом районе круглосуточно находились самолеты стратегической авиации США.

ЦРУ и Пентагон разработали долгосрочный план под кодовым названием „Мангуста». Он был направлен на подрыв и свержение режима Кастро. План был одобрен президентом Кеннеди.

- В заявлении ТАСС от 11 сентября 1962 года Советское правительство осудило ведущуюся в США враждебную кампанию против СССР и Кубы и подчеркнуло, что „сейчас нельзя напасть на Кубу и рассчитывать, что это нападение будет безнаказанным для агрессора».

Президент США и министр иностранных дел СССР Громыко

18 октября 1962 года состоялась встреча президента Кеннеди с министром Громыко, который приехал в Вашингтон из Нью-Йорка с сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

- Кеннеди и Громыко нервничали, хотя внешне старались этого не показывать.

- Разговор в значительной степени шел вокруг Кубы и политики США и СССР в этой связи.

- Президент вёл дело к тому, что обострение обстановки произошло из-за действий СССР, осуществляющего поставки оружия Кубе.

- Впрочем, он не проявлял особой воинственности. Даже повторил свое признание, сделанное еще в Вене; что вторжение на Кубу в прошлом году было ошибкой.

Обращение Кеннеди

В своем обращении к народу 22 октября 1962 года Кеннеди объявлял об установлении „карантина на все виды наступательного оружия, перевозимого на Кубу».

Личное письмо Хрущеву от Кеннеди

- В личном письме, направленном Хрущеву, Кеннеди указывал, что если события вокруг Кубы примут определенную направленность, то США сделают все необходимое для защиты своей безопасности и своих союзников.

- Тем не менее, быстрое развертывание баз для ракет средней дальности на Кубе и другого наступательного оружия произошло.

Хрущев направил ответное послание президенту Кеннеди

- На следующий же день, во вторник 23 октября 1962 года, Хрущев направил ответное послание президенту Кеннеди.

- В послании меры, объявленные Кеннеди, характеризовались как агрессивные против Кубы и СССР, как недопустимое вмешательство во внутренние дела Кубы и нарушение ее права „на оборону от агрессора».

Отвергалось право США устанавливать контроль над судоходством в международных водах. Выражалась надежда на отмену соответствующих мер, объявленных Кеннеди, во избежание „катастрофических последствий для всего мира».

- 26 октября через посольство США в Москве было передано подробное письмо Хрущева для Кеннеди. Письмо носило примирительный характер, хотя, отражая смятение самого Хрущева, оно было составлено довольно сумбурно.

- Хрущев оспаривал правильность квалификации президентом Кеннеди советских ракет как наступательного оружия, утверждая, что они носят сугубо оборонительный характер и посланы по просьбе кубинского правительства лишь для обороны самой Кубы.

Давайте нормализовывать отношения.

- Кеннеди послал Хрущеву свое официальное послание, которое было ответом на послание советского премьера от 26 октября.

- В своем послании Кеннеди приветствовал желание Хрущева найти быстрое решение кризиса.

- Однако в первую очередь, по его мнению, следует прекратить все работы на ракетных площадках и привести все наступательное оружие на Кубе в бездействующее состояние под международным контролем.

- Одновременно он выражал готовность договориться о разрешении кубинского кризиса на следующих условиях: СССР вывозит с Кубы ракеты и другое наступательное оружие, а США отменяют блокаду и дают заверения в том, что Куба не подвергнется вторжению ни со стороны США, ни со стороны других стран Западного полушария.

- В тот же день, 27 октября, меня пригласил к себе поздно вечером Р.Кеннеди. В его кабинете был большой беспорядок. На диване валялся скомканный плед, видимо, хозяин кабинета тут же урывками спал. Важный разговор состоялся наедине.

Кубинский кризис

- Кубинский кризис, начал он, продолжает быстро углубляться. Только что получено сообщение, что сбит американский невооруженный самолет, осуществлявший наблюдательный полет над Кубой. Военные требуют от президента отдать приказ отвечать огнем на огонь.

- Фактически же окончательное урегулирование кризиса не было ни большой победой, ни крупным поражением для обоих лидеров.

- Кеннеди, по существу, добился восстановления status quo, которое существовало вокруг Кубы до ввоза советских ракет.

- Но ему пришлось де-факто согласиться с присутствием на Кубе советского военного персонала.

- Главное, Хрущев добился обязательства от Кеннеди не нападать на Кубу, а также дополнительного обязательства о вывозе американских ракет из Турции.

- Правда, последнее обязательство осталось „за занавесом», это дало Кеннеди большое пропагандистское преимущество.

- Потребовалось еще около двух месяцев интенсивных дипломатических переговоров и обменов посланиями на высшем уровне.

- 7 января 1963 года заместитель министра иностранных дел СССР В.Кузнецов и постоянный представитель США при ООН Э.Стивенсон направили Генеральному секретарю ООН совместное письмо, в котором в связи с урегулированием кубинского кризиса предложили снять этот вопрос с повестки дня Совета Безопасности.

Кубинский кризис имел важные долговременные последствия.

- Оба правительства, оба лидера Хрущев и Кеннеди, вольно или невольно стали осознавать большую опасность возможности повторения такого кризиса, в котором они прямо противостоят друг другу.

- Более того, они осознали необходимость ослабления напряженности после урегулирования кризиса.

- В течение следующего 1963 года был подписан ряд соглашений между Москвой и Вашингтоном, включая договор о частичном запрещении ядерных испытаний и соглашение об установлении „горячей линии» (прямой связи) между обеими столицами.

- Кроме того, зависело это или нет от октябрьского кризиса 1962 года, но ни в 1963 году, ни позднее не возникало новых серьезных кризисных ситуаций, связанных со спорами вокруг другого опасного очага — Берлина. Не возникало больше и угрозы американского вторжения на Кубу.

Кризис дал обоим правительствам и лично мне как послу хороший дипломатический урок: сохранение негласных контактов между противоборствующими сторонами, особенно в период острых кризисов, имеет большую ценность.

- Постепенно острота обстановки вокруг Кубы спадала, но сам кубинский вопрос долго оставался постоянным раздражителем в наших отношениях с США, воздействие которого особенно усилилось — уже после администрации Кеннеди — вовлеченностью Кубы в события в Африке и Латинской Америке.

- Кубинский кризис высветил необходимость в надежных технических средствах связи между Кремлем и Белым домом.

- В декабре Вашингтон выступил с предложением установить линию прямой связи между правительствами СССР и США.

- После соответствующих переговоров 20 июня 1963 года в Женеве был подписан соответствующий меморандум об организации такой связи „для использования в чрезвычайных обстоятельствах». Часто ее еще называли „горячей линией» между Кремлем и Белым домом.

Президент выступил в Американском университете

- 10 июня 1963 года президент выступил в Американском университете с речью, целиком посвященной вопросам войны и мира и советско-американским отношениям.

- Хрущев назвал ее лучшей речью любого президента США после Ф.Рузвельта.

- Советская пресса впервые за многие годы опубликовала полный текст речи президента США.

Кеннеди призывал к пересмотру американских подходов к „холодной войне». Главной целью должен быть мир.

Для его обеспечения необходимо прекращение гонки вооружений и продвижение к разоружению.

Джон Ф. Кеннеди (John F. Kennedy)

John F. Kennedy

- Джон Ф. Кеннеди был 35-м президентом Соединенных Штатов. Срок его полномочий с 20 января 1961 по 22 ноября 1963 год, до дня, когда его убили в Далласе, штат Техас.

- Джон Ф. Кеннеди и его внешняя политика.

- Русские стремились установить ядерные ракеты на Кубе. Когда это было обнаружено воздушной разведкой в октябре 1962 года, Кеннеди ввел карантин на все наступательные вооружения, направлявшиеся на Кубу.

- Пока мир был на грани ядерной войны, русские отступили и согласились забрать ракеты. Американский ответ на кубинский кризис, очевидно, убедил Москву в бесперспективности ядерного шантажа.

- Кеннеди утверждал, что обе стороны жизненно заинтересованы в том, чтобы остановить распространение ядерного оружия и замедлить гонку вооружений.

- Это утверждение привело к подписанию в 1963 году договора о запрещении ядерных испытаний.

- Месяцы после кубинского кризиса показали значительный прогресс в достижении его цели «мир закона и свободного выбора, изгоняющий мир войны и принуждения».

- Таким образом, его администрация увидела начало новой надежды как на равноправие американцев, так и на мир во всем мире.

Цитаты Джона Ф. Кеннеди

«Давайте никогда не будем вести переговоры из страха. Но давайте не будем бояться вести переговоры.» — Джон Фицджеральд Кеннеди. Инаугурационная речь, 20 января 1961 г.

- «Если свободное общество не может помочь многим бедным, оно не может спасти и тех немногих, кто богат.» — Джон Ф. Кеннеди. Инаугурационная речь, 20 января 1961 г.

- «Мы не можем вести переговоры с людьми, которые говорят, что моё — моё, а ваше — подлежит обсуждению». — Джон Ф. Кеннеди. Берлинский кризис: обращение по радио и телевидению к американскому народу — Белый дом, 25 июля 1961 г.

- «Человечество должно положить конец войне — или война положит конец человечеству.» — Джон Ф. Кеннеди. Выступление перед Организацией Объединенных Наций, 25 сентября 1961 г.

- «Время ремонтировать крышу — это когда светит солнце.» — Джон Ф. Кеннеди. Послание о положении в стране 11 января 1962 г.

«Великим врагом истины очень часто является не ложь — преднамеренная, надуманная и нечестная, — а миф — упорный, убедительный и нереалистичный. Слишком часто мы цепляемся за клише наших предков. Мы подвергаем все факты заранее подготовленному набору интерпретаций. Мы наслаждаемся комфортом мнений без дискомфорта мыслей.» — Джон Ф. Кеннеди. Вступительное слово в Йельском университете, 11 июня 1962 г.

- «Если мы не можем положить конец нашим разногласиям сейчас, мы, по крайней мере, можем помочь сделать мир безопасным.» — Джон Ф. Кеннеди. Вступительное слово в Американском университете, 10 июня 1963 г.

- «Изменения — закон жизни. А те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, наверняка упустят будущее.» — Джон Ф. Кеннеди. Выступление в актовом зале церкви Паульскирхе во Франкфурте, 26 июня 1963 г.

«Мир — это ежедневный, еженедельный, ежемесячный процесс, постепенно меняющий мнения, медленно разрушающий старые барьеры, тихо строящий новые структуры. И каким бы не драматичным ни было стремление к миру, оно должно продолжаться.» — Джон Ф. Кеннеди. Выступление перед Организацией Объединенных Наций, 20 сентября 1963 г.

Послание Джонсону от Хрущева

- Тем временем жизнь продолжала идти своим чередом. Хрущев не собирался терять целый год в ожидании исхода президентской кампании в США.

- 5 июня он направил устное конфиденциальное послание Джонсону.

- Выступая в пользу некоторого сокращения войск СССР и США в Европе, Хрущев сообщил о своем намерении сократить там наши войска на 15 тысяч человек.

- Предлагал поручить Раску и Громыко более глубоко изучить комплекс вопросов разоружения.

- Призывал Джонсона устранить такой источник осложнений, как продолжающиеся со стороны США покушения на суверенитет и безопасность Кубы.

- Это неприятный разговор для нас обоих, знаю, говорилось в обращении Хрущева.

- Но мир нужен всем в одинаковой мере. Значит, необходимо потушить очаги напряженности, в том числе и в районе Южного Вьетнама, Камбоджи, где возникла сейчас угроза распада мирной системы, созданной Женевскими соглашениями 1954-го и 1962 годов.

36-й Президент США — Линдон Б. Джонсон (Lyndon B. Johnson) — 22 ноября 1963 — 20 января 1969.

Lyndon B. Johnson

- В ходе кампании 1960 года Линдон Б. Джонсон был избран вице-президентом в качестве кандидата на пост кандидата от Джона Ф. Кеннеди.

- 22 ноября 1963 года, когда Кеннеди был убит, Джонсон был приведен к присяге в качестве 36-го президента Соединенных Штатов с целью построить «Великое общество» для американского народа.

- Споры по поводу войны обострились к концу марта 1968 года, когда он ограничил бомбардировки Северного Вьетнама, чтобы начать переговоры.

- Когда он покинул свой пост, мирные переговоры шли полным ходом; он не дожил до их успеха, но внезапно умер от сердечного приступа на своем ранчо в Техасе 22 января 1973 года.

Формула успеха из 10 пунктов президента Линдона Джонсона

- Научитесь запоминать имена. Неэффективность на этом этапе может указывать на то, что ваш интерес недостаточно открыт.

- Будьте комфортным человеком, чтобы с вами не было напряжения. Будьте старомодным человеком.

- Приобретите качество расслабленной легкомысленности, чтобы вещи вас не раздражали.

- Не будь эгоистом. Остерегайтесь впечатления, что вы все знаете.

- Развивайте качество быть интересным, чтобы люди получали что-то ценное от общения с вами.

- Учитесь избавляться от «неудобных» элементов вашей личности, даже тех, о которых вы можете не подозревать.

- Искренне постарайтесь исцелить, на честной христианской основе, каждое непонимание, которое у вас было или есть сейчас. Слейте свои обиды.

- Практикуйтесь любить людей, пока не научитесь делать это искренне.

- Никогда не упускайте возможности поздравить кого-либо с достижением или выразить сочувствие горю или разочарованию.

- Дай людям духовную силу, и они проявят к тебе неподдельную привязанность».

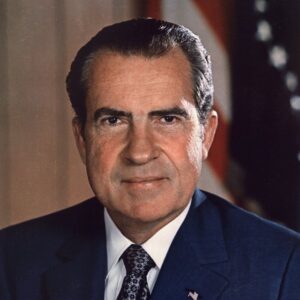

Ричард Никсон (Richard Nixon) 37-ой президент Соединенных Штатов (1969–1974)

Richard Nixon

- После Кеннеди и Джонсона президентом США стал Ричард Никсон.

- Между посольством СССР и Белым домом была проведена прямая телефонная линия.

Генри Киссинджер

- Анатолий Добрынин проводил частые встречи с Никсоном и его советником по делам национальной безопасности Генри Киссинджером.

- Генри Киссинджер вспоминал: Добрынин был свободен от склонности рядовых советских дипломатов к мелким препирательствам для демонстрации своей бдительности перед начальством.

- Он понимал, что во внешних делах репутация надежности является важным капиталом.

- Человек тонкий и организованный, обаятельный внешне и внутренне неизменно осмотрительный, Добрынин парил в верхних эшелонах Вашингтона с редким искусством.

- Сочетание незаурядного дипломатического таланта с апогеем подпиравшей его личные усилия советской геополитической мощи позволило Добрынину стать самым влиятельным послом СССР в Вашингтоне за всю историю советско-американских отношений.

22-30 мая 1972 года состоялся официальный визит президента США Ричарда Никсона в СССР.

Это был первый в истории визит высшего американского руководителя в Советский Союз, если не считать пребывания президента Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции.

- Для самого Никсона посещение Москвы было вторым. Первый раз он приезжал в июне 1959 года в качестве вице-президента, чтобы договориться о визите первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в США.

- Визит американского лидера длился неделю, за это время был подписан целый ряд стратегически важных документов, в том числе Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1).

Цитаты Ричарда Никсона

- «Поскольку наши сильные стороны так велики, мы можем позволить себе честно оценить наши слабости». ― Ричард Никсон, Инаугурационная речь президента США.

- «Только если мы будем активно действовать, выполняя свои обязательства за границей, мы останемся великой нацией, и только если мы останемся великой нацией, мы будем действовать успешно, решая наши проблемы дома» — Ричард Никсон.

- «Военная безопасность должна опираться, в конечном счете, на экономическую и политическую стабильность. Одним из следствий быстроты изменений в сегодняшнем мире является то, что больше не может быть статической стабильности; может быть только динамическая устойчивость. Нация или общество, которые не успевают за изменениями, рискуют разлететься на части. Важно, чтобы мы признавали это, но не менее важно помнить о том, что, пытаясь сохранить динамическую стабильность». — Ричард Никсон.

«Всегда делай все возможное. Никогда не унывай. Никогда не будь мелочным». — Ричард Никсон

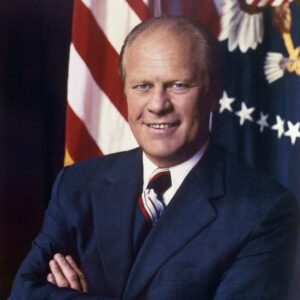

Джеральд Р. Форд (Gerald R. Ford) 38-й президент США

Gerald R. Ford

- Срок президентских полномочий с 9 августа 1974 г. – 20 января 1977 г.

- Во внешней политике Форд действовал решительно, чтобы сохранить власть и престиж США после краха Камбоджи и Южного Вьетнама.

- Предотвращение новой войны на Ближнем Востоке оставалось главной задачей.

- Оказывая помощь Израилю и Египту, администрация Форда помогла убедить две страны принять временное соглашение о перемирии.

- Разрядка с Советским Союзом продолжалась. Президент Форд и советский лидер Леонид И. Брежнев установили новые ограничения на ядерное оружие.

Цитаты Джеральда Форда

- «У меня большой опыт общения с людьми умнее меня». ― Джеральд Форд

«Никогда не довольствуйтесь меньшим, чем ваши самые лучшие усилия» ― Джеральд Форд.

- «Если бы я снова поступил в колледж, я бы сконцентрировался на двух областях обучения: учился бы писать и выступать перед аудиторией. В жизни нет ничего важнее, чем умение эффективно общаться». ― Джеральд Форд

«Чем усерднее ты работаешь, тем больше тебе везёт». ― Джеральд Форд

- «Правительство, не достаточно большое, чтобы дать вам всё, что вы хотите. Но это правительство, достаточно большое, чтобы отобрать у вас всё, что у вас есть». — Джеральд Форд

Джимми Картер (Jimmy Carter) был 39-м президентом США

Jimmy Carter

- Его президентский срок полномочий с 20 января 1977 г. – 20 января 1981 г.

- Удостоен Нобелевской премии мира 2002 года за работу по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижению демократии и прав человека, а также содействию экономическому и социальному развитию.

- В международных делах Картер установил свой собственный стиль.

- На Ближнем Востоке благодаря Кэмп-Дэвидскому соглашению 1978 года он помог установить дружеские отношения между Египтом и Израилем.

- Ему удалось добиться ратификации договоров о Панамском канале.

- Опираясь на работу предшественников, он установил полные дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой и завершил переговоры по договору ОСВ-2 об ограничении ядерных вооружений с Советским Союзом.

Цитаты Джимми Картера

- «Америка не изобрела права человека. В самом прямом смысле… права человека изобрели Америку». ― Джимми Картер

- «Я верю, что добиться успеха в жизни может каждый, независимо от природного таланта или среды, в которой мы живем. Это основано не на измерении успеха человеческим соперничеством за богатство, имущество, влияние и славу, а на следовании Божьим стандартам истины, справедливости, смирения, служения, сострадания, прощения и любви». ― Джимми Картер, Наши ценности, находящиеся под угрозой исчезновения: моральный кризис Америки.

- «Неудача — это реальность; мы все иногда терпим неудачу, и это болезненно, когда мы это делаем. Но лучше потерпеть неудачу, стремясь к чему-то прекрасному, сложному, авантюрному и неуверенному, чем сказать: «Я не хочу пытаться, потому что у меня может не получиться полностью». ― Джимми Картер, Источники силы: размышления над Писанием для живой веры.

Рональд Рейган (Ronald Reagan) был 40-м президентом Соединенных Штатов

Ronald Reagan

- В ноябре 1985 года в Женеве прошла встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачёва, с которой началась другая эпоха советско-американских отношений.

- Рональд Рейган, первоначально американский актер и политик, был 40-м президентом Соединенных Штатов с 1981 по 1989 год.

Цитаты Рональда Рейгана

«Живите просто, любите щедро, заботьтесь глубоко, говорите ласково, остальное предоставьте Богу». ― Рональд Рейган

- «В глубине души я знаю, что человек — хороший, что правильное всегда в конце концов восторжествует, и что у каждой жизни есть цель и ценность». ― Рональд Рейган

- «Статус-кво, знаете ли, в переводе с латыни означает «беспорядок, в котором мы находимся». ― Рональд Рейган

- «Взгляд правительства на экономику можно выразить несколькими короткими фразами: если она движется, облагайте ее налогом. Если продолжает двигаться, отрегулируйте. И если перестанет двигаться — надо субсидировать». ― Рональд Рейган

- «Федеральное правительство не создавало штаты; штаты создали федеральное правительство». ― Рональд Рейган

- «Первая обязанность правительства — защищать людей, а не управлять их жизнями» — Рональд Рейган

- «Временами я задавался вопросом, как бы выглядели Десять Заповедей, если бы Моисей провел их через Конгресс США». — Рональд Рейган

«Мир — это не отсутствие конфликта, это способность урегулировать конфликт мирными средствами». ― Рональд Рейган

Источник: Анатолий Добрынин. — Сугубо доверительно. Он был послом в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)

- Анатолий Добрынин 6 марта 1986 года был избран Секретарём ЦК КПСС по международным вопросам и покинул Вашингтон, чтобы занять эту должность.

- Анатолий Добрынин был 24 года на посту посла в США.